| Описание |

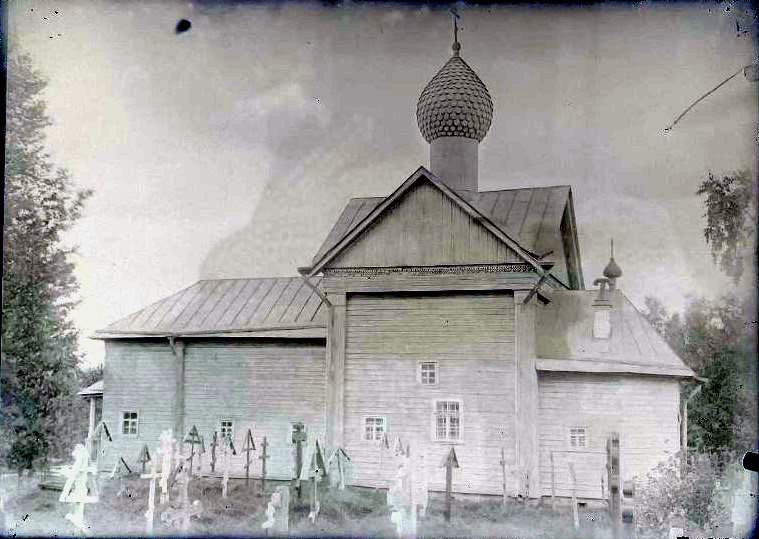

Село Прусыня стоит на правом берегу Волхова, в 140 вер. от Петербурга и в 50 вер. от Новой Ладоги. В старину было "выставкою" Городищенского погоста и принадлежало к Заонежской половине Обонежской пятины. Прусынею называется от речки Прусыни, впадающей в Волхов. По писцовым книгам видно, что здесь, в 1582 году, была церковь Рождества Иоанна Предтечи, с приделом Николая Чудотворца; эта ли церковь, или вновь построенная и освященная в то же наименование, сгорела в 1688 г., о чем говорит следующая грамота преосв. Корнилия, митрополита Новогорода и Вел. Лук: "Божиею Милостию... В нынешнем 7196 году, июля в 24 день, бил челом нам, преосв. митрополиту, Софийского дому и нашего приписного Никольского монастыря вотчины, Прусынской волости, поп Семен Моисеев с причетники, в челобитьи своем написал: в нынешнем году, Божиим изволением, церковь Божия во имя Иоанна Предтечи у них сгорела, и нам, преосв. митрополиту, ево попа Семена с причетники пожаловал, благословили и велеть на новую церковь лес ронить в всякой запас готовить, и из того нового лесу, на старом церковном месте, построить вновь церковь Иоанна Предтечи, и мы, преоев. Корнилий митрополит великого Новаграда и Великих Лук, его попа Семена с причетники помиловал, благословил и велел, на строение тоя церкви лес ронить и всякий церковный запас готовить и истого нового лесу, на том прежнем погорелом церковном месте, церковь Иоанна Предтечи строить, а верх бы на той церкви был не шатровой и олтарь сделать круглой тройной, и в церкви б, в алтарных стенах посреди б были царские двери, по правую же сторону южные, а по левую — северные, а подле царских дверей, между южных; вначале поставить образ Всемилостивого Спаса, и подле того Спасова образа поставить образ настоящева того святого храму, а по левую сторону царских дверей, меж северных, поставить образ Пречистые Богородицы, и иные образы по чину четыре, а как Божиею помощию та церковь построитца и ко освящению совсем изготовлена будет, и тоя церковь освятить попу с диаконом, по чину, по тетратем, каковы освящения церкви наперед сего к закащином посланы, а по освящении тоя церкви антиминс из Софийския и из нашея казны мы, преосв. митрополит дать велели в Великом Новеграде, лета 7196 (1688) июля в 8 день". (М П.). Построенная, согласно с этою грамотою, деревянная церковь, во имя Иоанна Предтечи существует до ныне. Она возобновлена в начале нынешнего столетия священником Дмитрием Матвеевым. В 1818-1819 годах, за ветхостью холодной деревянной церкви, тем же священником, с помощью прихожан, построена новая, каменная, теплая церковь во имя Казанской Божией Матери. Она освящена в 1819 г., октября 22 дня, протоиереем Новоладожского собора Михаилом Грузинским. В 1861 г. она, при участии священника Василия Соболева, возобновлена и украшена на сумму в 3,000 р. с. Деревянная церковь, во имя Рождества, крестообразная, об одной главе. Антиминс ее, освященный митр. Гавриилом в 1798 г., подписан митр. Амвросием. По прошению причта и церковного старосты, она, в 1863 г., была обновлена и перекрашена. В церкви особенно уважается икона Иоанна Предтечи "с деяниями". Предтеча изображен с крыльями; в левой руке его блюдо с главой; под блюдом - свиток с надписью: "се Агнец Божий, вземляй грехи мира". Образ этот, по мнению прихожан, существует здесь с основания церкви. Каменная церковь во имя Казанской Божией Матери обновлена в 1861 г. В ней поставлен новый иконостас, белый, с золотыми украшениями. Иконы писал художник Александр Николаев Богданов. Антиминс освящен митр, Михаилом 1818 г. октября 24 дня. В храме достопримечательны два Евангелия изд. в Москве в 1655 и 1701 годах. Причт сперва состоял из священника, диакона, дьячка и пономаря. В 1843 г. диаконская вакансия закрыта. Из прежних священников известны; 1) Поп Семен Моисеев, упоминаемый в храмозданной грамоте; 2) Иаков Игнатьев, современный митрополит Иову, был поповским старостою в 1722 г., как видно из указа архиепископа Феодосия от 12-го января 1722 года; 3) Савва Яковлев, сын отца Иакова, рукоположенный из диаконов и умерший в 1764 г.; 4) Сергий Саввин, сын предшественника; 5) Георгий Аверкиев (+ 1796); 6) Дорофеи Георгиев, сын его; 7) Дмитрий Матвеев, упомянутый выше (1801-1831); 8) Петр Колоколов, служивший с 1832 по 1844 год; по смерти его, до совершеннолетия его дочери, служили “входящие”; 9) Василии Соболев, зять Колоколова, поступивший в 1849 г.; с 1877 года служит Иоанн Каменский. До штатов причт содержался доходами от земли, в количестве 31 десятины, доходами за требы, ругою, сбором Петровщины и Осеньчины. Руги собиралось по четвертке ржи и овса с души муж. пола. С 1843 г. священник получает 240 руб., псаломщики старший 80 руб., младший 70 р. Петровщина и Осеньчина собираются в малом количестве. Помощь от прихожан в сельских работах неудобна потому, что требует больших расходов на угощение. За праздничные молебны собирается по печеному хлебу с дома. Земля, по большей части, неудобная; но вместо нее, причт пользуется небольшими участками для покоса, которые, уже давно состоя во владении причта, расчищены его собственными трудами. Содержание причта особенно оскудело с 1862 г., когда 300 душ муж. пола было отчислено к Заречскому приходу. Церкви принадлежат: дом священника, сторожка и лавка, с которой получается, в пользу церкви, около 20 руб. в год. Причетники живут в собственных домах. Соседние погосты: Помяловский в 5 верстах, Городищенсиий — в 12, Черенцовский и Заречский. Приход составляют крестьяне девяти деревень; эго суть: Прусыня (46 двор.) Горка (42 двор.), Гнилка (34 двор.), Холм (1 двор), Блитов (28 двор.) и Завраже (6 двор.), находящиеся в версте от церкви; Каменка (20 двор.) — в 3 верстах от церкви, Хотучи (15 двор.) — в 4 вер. и Наволок (17 дв.) — в 5 вер. от церкви. Все крестьяне, как видно из приведенной выше грамоты, были в древности собственностью Новгородского Николаевского монастыря. Прихожан м. п. 594, ж. 634. Раскольников-федосеевцев считается 56 д. м. п. и 56 жен. Они живут в Хотучах и Наволоке; молельня их в Наволоке. Школа, до 1847 г., содержалась на средства палаты государственных имуществ: 100 руб. выдавалось наставнику и 70 - на квартиру и учебные пособия. В 1847 г. по просьбе Мотоховского священника Василия Алексеева, школа переведена в Мотохово. Ныне школа содержится земством. Прихожане, кроме общих и двух храмовых праздников, празднуют еще: Пр. Илии — в Каменке, св. Николаю — в Хотучах, Воздвижению — в Наволоке, св. Модесту (в 1 воскресенье после 29 июня) в Прусыне, и Антониевскую пятницу в Каменке. Крестные ходы, кроме 6 января и 1 августа на р. Прусыню, бывают еще: 29 июня — в Блитове, в Антониевскую пятницу — в Каменке, в день Модеста — в Прусыне и 8 июля — в Горке и Гнилке. |